もっと早く知っていれば・・・・

開催日時

開 催 日 (受付時間:17時50分・開催時間:18時~20時)

※たねまき座談会の開催日は、毎月第4土曜日になります。

①2022年10月15日(土)

②2022年11月26日(土)

③2022年12月17日(土)

④2023年1月28日(土)

⑤2023年2月25日(土)

※12月は第4土曜日がクリスマスのため、17日開催にしております。

※参加者によって座談会のテーマが変わりますがお好きな日程をお選び下さい。2回とも参加して頂くことも可能です。

参 加 費:500円(税込):(資料・飲み物・お菓子の費用)

参加人数:4名限定

開催場所:写真の松屋2Fスタジオ

持参するモノ:筆記用具

参加申し込みは、お電話で 0943-75-3577

お電話の際、スタッフに「座談会に参加したいです!」と言って下さい。

座談会のキッカケ

こんにちは!吉井町の「写真の松屋」店長の松尾勝彦です。

「未来へのたねまき座談会」を行っています。

キッカケは、僕は現在、6歳の男の子の子育てをしています。近い将来、確実にロボット、AIが生活の中に入って来ます。子供たちのために、「今」何を準備しておいた方が良いのか?あまり考える機会、話を聞く機会がないことに気付いたからです。そして心配になったことは、これだけテクノロジーが発達しているのにも関わらず、僕が子供の頃(40年前)に経験した教育と同じことを繰り返している気がしたことです。

そこで、子育てが終わった方や、子育て中の方、これから結婚をする方など、いろんな世代の方に集まってもらって、これからの子供たちの未来のために、今何をしておいた方が良いのか?を考える話し合いをしてみたいと考えました。お菓子を食べながら、リラックスした感じで行いたいと思っています。

参加して頂き、お子さんに対する、声掛けが変わる1歩になれば幸いです。

未来へのたねを、今から一緒に蒔きませんか!

中学生や、高校生、大学生にも、自分の将来を決めるための、とても良い大人の話が聞けると思います。

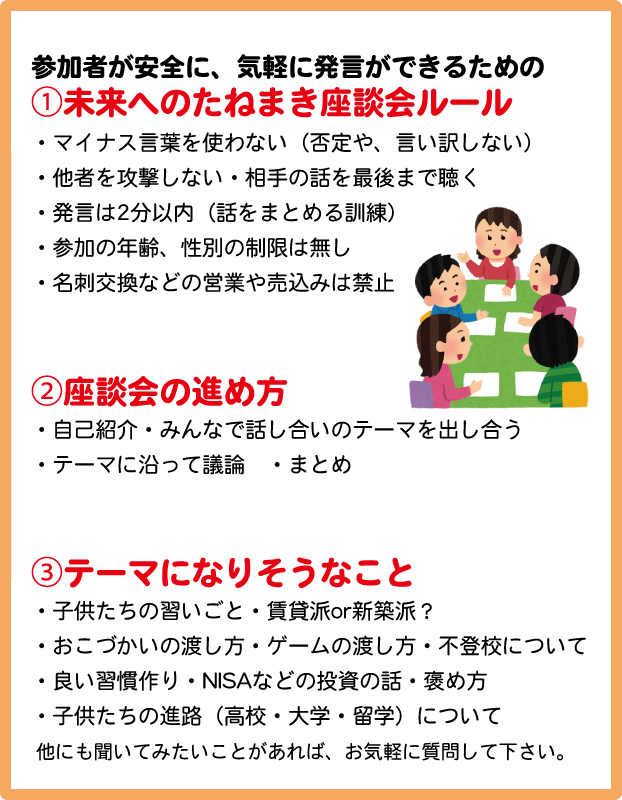

座談会のテーマは自由

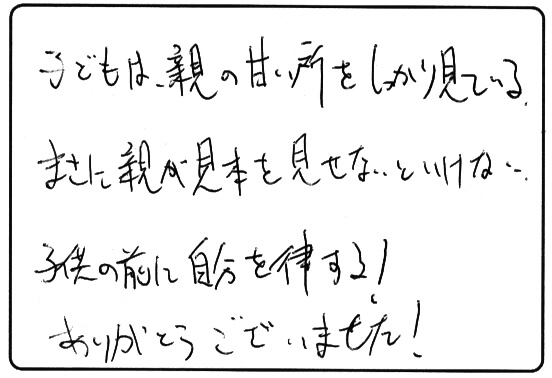

座談会の大事にしたいことは、

①全員が話ができること

②相手の話を聴くこと

③相手の話を否定しないこと

このことを意識したいと考えています。

参加されるみなさん、多分 お話したいことや、知りたいことのテーマはバラバラだろうと思います。そこで、参加者お1人に対して、1つのテーマをご準備頂きたいと思っています。

もしテーマが無くても、こちらでご用意いたします。

例えば

- 子供たちの習いごと

- 賃貸派or新築派?

- おこづかいの渡し方

- 子供へのゲームの渡し方

- 子供の不登校について

- 良い習慣作りと悪い習慣作り

- NISAなどの投資の話

- 褒め方と叱り方

- 子供たちの進路(高校・大学・留学)

などについて、他にも聞きたいテーマがあれば教えて下さい。

お子さん連れの参加もOK!

パパとママでお子さんを見て頂ければ、お子さん連れも可能です。またご夫婦も大歓迎!ぜひお友達も誘ってみて下さい。

座談会の進め方

タイムスケジュール

18:00 受付開始

18:10 座談会開始(アンケートに記入)

18:20 参加者の自己紹介

18:30 趣旨説明

18:40 座談会開始(6名×10分)

19:40 まとめ

19:55 アンケート記入

20:00 終了

参加者は最高6名です。

1つのテーマを、約10分間議論したいと思います。

1テーマ×6名=60分。

1つのテーマに対して、お1人2分以内で話をして行くことになります。たった10分なので結論を出すことは難しいかもしれません。ただいろんな意見の中から、自分に合った考え方を見つけて頂ければと思っています。

もし同じようなテーマを2名が出された場合は、時間を倍にして議論をしたいと思います。

最後に、15分ほどまとめの時間を設けています。

そのまとめの時間を使って、出して頂いたテーマで、もうちょっと深堀したいテーマに対して、多数決を取って議論をしたいと思います。

もしみなさんからのテーマがなければ、僕の方でテーマを準備しておきたいと思っています。

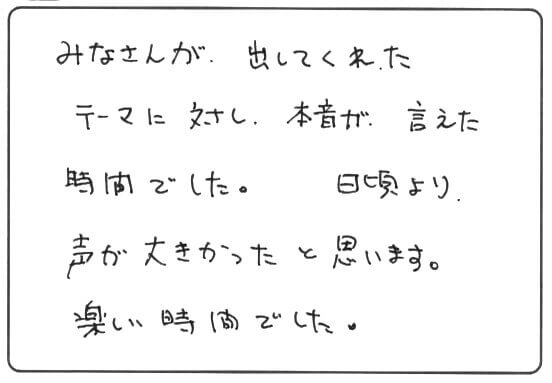

座談会に参加して頂いた方の感想

隊長さんの司会のおかげでスムーズにすすみました!

来ている方も前向きで話していてとても楽しかったです。

またよろしくお願いします。

私が持ってきたテーマが少重かったのですが、皆さん真剣に聞いて下さいました。

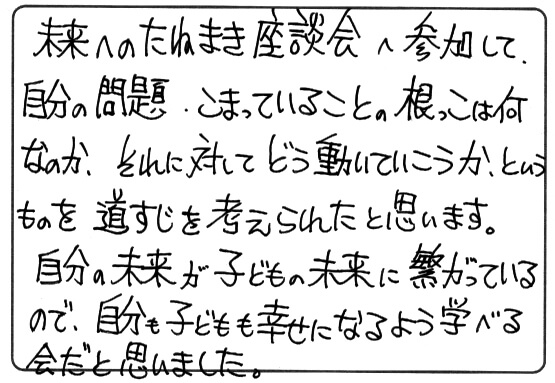

未来へのたねまき座談会へ参加して

自分の問題、こまっていることの根っこは何なのか、

それに対してどう動いていこうかという

ものを道すじを考えられたと思います。

自分の未来が、子どもの未来に繋がっている

ので、自分も子どもも幸せになるよう学べる会だと思いました。

座談会のテーマ

座談会のテーマをリストアップにしています。どんなテーマに興味を持ってもらいましたか?どうしても気になるテーマが、直近のことになるかもしれませんが、できれば自分の年令の10年後、20年後のテーマのお話をすることで、事前にイメージを作ることができますので、その年令になって問題が生じた際に対応できると思います。こちらにあげたテーマ以外の話題も大歓迎です。いろんなテーマがあると、座談会も盛り上がると思います。

0~5歳のテーマ

- 保育園や、幼稚園の選び方

- パートなどの仕事の探し方

- 習い事について

- 褒め方と、叱り方

- 優しさと、強さ

- 武道の大事さ

- 三つ子の魂

- 5歳からの教育

- 子供の自己肯定感を育てる

- 子育てが楽になる考え方

- くもんで学ぶ大切さ

- 読み聞かせ

- 時間の概念

- 片付けの教え方

- 男の子の育て方

- 抱き癖

- 他の子と比べない

- 夫の家事への参加

6~10歳のテーマ

- 学校の勉強について

- いじめ

- 不登校

- 自立をさせる子育て

- 友達の作り方

- 音読の大切さ

- 読書をする時間を作る

- お小遣い帳の付け方

- 子供のやる気の出し方

- 覚える力と、考える力の違い

- 勉強が好きになるために

- お家で勉強する習慣を身につける

- ゲームの渡し方

- 学校や、塾の先生の見分け方

- 片付けの習慣作り

- コーチングと、ティーチングの違い

- 友達の選び方と、作り方

- 家庭と、学校以外に第3の居場所を作る

- 自分のことを好きになること

- 未来から逆算する力を身につける(計画性)

- 金のタマゴを産むガチョウを大事に育てる

10代前半のテーマ

- 貯金の習慣作り(誰でもお金持ちになれること)

- 誰にでも成功者になれる

- 世界は広い(英語や、留学の経験をさせる)

- 若い時に挫折や失敗することが、大事なこと

- 欲求のコントロールの仕方

- 他人と比較しない

- 友人の受賞や成果を、妬むのではなく一緒に喜べる人になること

- 何になりたいか?と職業を選ぶのではなく、どんな人になりたいのか?を大事にする

- 社会に出ると、他人と違う方が評価されること

- 何かに挑戦すれば、必ずリスクが有ること

- パソコンのスキル(ワード・エクセル・Photoshop・Illustrator・WordPressなど)

- 目的が見つかると、勉強は楽しいこと

- 映画や、読書を通じて、自分の世界と広げること

- 一人旅の体験

- 「緊急でない、重要なこと(第2領域)」を優先すること

- 夢の叶え方

- 仕事の選び方(いろんな仕事があることを知る)

- リスクを取る勇気の持ち方

- 逆算して考える力を付ける(大人になると、勉強がしたくなるわけは?)

- 人生のメンター(師匠)を見つける

- 会社四季報の読み方(株式投資)

- 留学について

- 高校の選び方について

- 好きなことを仕事にするために必要なこと

- AIや、ロボットが普及する中での働き方(仕事の見つけ方)

- 言われたことしかできない人と、期待以上の事ができる人に違い

- 自分で考えて行動できる人になるためには?

- 少子高齢化になるということは?

- ローンを組ませないために必要なこと?

- 勉強ができなくても、得意を知り、伸ばす

- 気が利く人になるためには?

- 正しい会議の仕方を知っておくこと

- 安定より、変化に対応できる人になる

- スマホの渡し方

- 高校を卒業したら進学、または就職?

10代前半のテーマ

- マネーリテラシー(特に借金と、複利)

- お酒や、パチンコ、タバコなどの悪習慣の話

- 自立と依存の関係

- 高校生になったら「7つの習慣」を教えること

- 一人旅の体験

- 異性との付き合い方

- 依存しない人生を歩くために必要なこと

- 大学の選び方について

- アルバイトをする前に知ってほしいこと

- ひとり暮らしをする前に知ってほしいこと

- 性教育について

- 10代で子供を産むということは?

- 結婚について

20代のテーマ

- 結婚相手の選び方

- 家の買い方

- NISAなどの積立投資

- 離婚のリスク

- 複利の知識

- 家事の分担

- お酒との付き合い方

- 家族と仕事の優先の決め方

- 失敗の仕方と大切さ

- 傾聴する力を身につける

- 自分のミッションを見つける

- 何も考えていなければ自分で少子高齢化を招いている

- 不妊治療

30代のテーマ

- 子育て

- 子供の習い事について

- 夫婦でのお金の管理

- 株式投資

- 夫婦円満の秘訣

- 家族団らん

- リストラに合った際

40代のテーマ

- 会社をやめた時のこと

- 副業のこと

- 運動不足を解消

- メタボの解消

- 健康診断

- 遺産相続

- 親の介護

- 親との残りの時間の過ごし方

50代のテーマ

- 定年後の過ごし方

- 定年後の仕事の見つけ方

- 趣味の見つけ方

- 熟年離婚

- 配偶者との死別

- 自分の病気との向き合い方